今朝程から日本のメディアでも報じられたこの話題(↓)

8日午前の東京株式市場で、エーザイ株に買い注文が殺到している。米バイオ医薬品大手バイオジェンと共同開発したアルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」が米国で承認されたことを受け、業績向上への期待が高まっている。

こうなると「あの本」が再び頭をよぎります。

その①、その②まで書き込んだものの、以後尻切れトンボのままだったアレ・・・

その③以降も下書きこそ終えてはいるものの、ちょっと書込を躊躇していたアレ・・・。

でも、こうなると、今がその機会なのかな、という気になりました。

(でも、「この本」はエーザイのアデュカヌマブと直接の関連はほぼないのですが)

----------

唐突ですみませんが、私、この手の本を読むと必ず浮かんでくるのが、このポスター。

異星人と人間が”交信する”このイラストが半ば条件反射的に頭に浮かびます。

映画とは全く関係ないけど・・・。

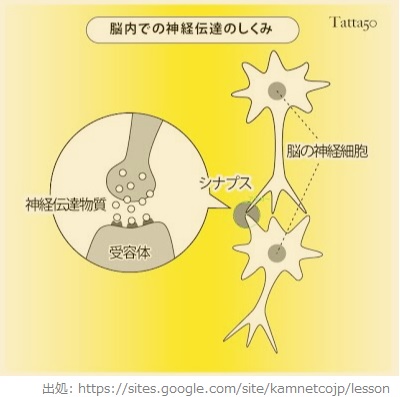

例えばこちらの「脳内での神経伝達のしくみ」にあるようなイラスト。

この手の本には必ずと言っていいほど登場してくるイラストですが。

そこで浮かんでくるのが、あのポスター・・・ET。

個別の生命体(この場合は細胞)が伸ばした「その」部分を介して情報を伝達する、それがETのアレに一見似ていると私の脳が勝手に反応してしまうのです。

この神経細胞をニューロン、その神経細胞どうしが”交信する”部分(指先と指先の間辺り)、そこをシナプスと呼んでいる・・・。この交信が滞る、あるいはできなくなる、それがアルツハイマー病、そんな風にとらえています。

都知事が片言カタカタを発した途端に拒否反応を示したり、待ってましたとばかりにそこをコメンテーターがつつく世の中ですから、この手のアルツハイマー関連の書籍に続々と登場するカタカナにくらっと立ち眩みしてしまう、拒否反応が出る、のもアルアルな現実なのだと思います。

不用意に次々と専門用語を流れ星、いや散弾銃の如くあびせかけられると読み進めるのが益々しんどくなってくるのも事実。

都知事が時たま発するカタカナならちょっとググれば済むこと。

でも、これが脳内関連の話となると一旦ググったその先に更なるカタカナ責めが待ち受けている・・・なんてことがほとんど。

そのカタカナ障壁辺りをなるべく、差し障りのない程度に迂回することができたら・・・と悩み、この話題を続ける事に躊躇していましたが、(久しぶりに)この本についてです・・・。

(ここで大脱線して、都知事のカタカナについてですが、私はこう思っています・・・

小学生から英語をと掛け声かかっている今時、片言のカタカナが都知事の口から出たところで大騒ぎするのは如何なものかと。

えっ?となったらググればいいし、それも大した手間じゃない。

事情によりググれなかったらどうする、スマホの操作が苦手だったらどうする、もっと視聴者・聴取者に寄り添うべきでは、というのなら、それをさりげなく変換し伝えるぐらいメディアが担ってもいいんじゃないか?

都知事の発言をリアルタイムで聞いている方は少数派。そのほとんどはメディアが編集と称して切り取った報道を介して耳に目にしているので・・・。

この国が、積極的に海外から人を(居住者として)呼ぼうというのなら、そして、既に相当数の外国人が国内・都内に住まう現状に鑑みれば、テロップで同時翻訳した英語を画面に流した方が、国際都市と呼ばれるに相応しい気がしますし、その恩恵を受けるのは、国籍問わず、聞こえる、聞こえない、といった肉体上の障害有無を問わず、更には英語を学ぼうとする日本の小学生+αにも有益なモノになる気がします。

知事、自治体組長さん達の会見に手話通訳の方が同席されますが、はっきりとした映像が常時映し出されるケースは少ない。

コロナ禍の中、フェイスシールドやマスクを通訳が装着していると、口元が見えずわかりにくいという声もあると過去聞いたこともあります。

日の当たらぬ場所に思いがけずもいる人々を旧態然と片手間にor裏チャンネル的にフォローするのでなく、全面に押し出して積極的に伝える、多くの場所に陽を当てようとする行為にもっと努めることの方が世の流れにそっていると思っています。)

大脱線から戻ります・・・

ここまでに登場した「カタカナ」は・・・ニューロン(神経細胞)とシナプス、

次はアミロイドβ前駆体タンパク質です。

既にいやぁ〜な予感?が立ち込めてくるところですが・・・。

アルツハイマー病に興味のある人ならアミロイドβはよく聞く単語です。では、アミロイドβ前駆体タンパク質とは何か?

こちらの説明(出処元はこちら)がわかりやすいと思います。

<以下部分的に抽出>

ジキルとハイドのように、一見無害なものが有害なものに変わってしまう。アミロイドβ前駆体タンパク質は重要な事例の一つ。

通常は神経の成長・修復に欠かせない役割を果たす。それが人生の後期になって、このタンパク質が間違った型をとり、神経細胞を破壊することがある。そうなると思考と記憶が失われるアルツハイマー病を引き起こす。

アミロイドβ前駆体タンパク質(APP)自体は身体中のあらゆる細胞に見られ、そのままの時も壊れて断片になった時もそれぞれに役割を果たしている。

アミロイドβ前駆体タンパク質(APP)はセクレターゼと呼ばれる酵素によっても分解され、数個の断片になる。

両端の断片のうち、片方は細胞外に放出され、神経成長の制御を助ける。

もう片方の断片は細胞内に放出される。

そして真ん中に残る断片が最も研究されている部分である。なぜならこれがアルツハイマー病において中心的な役割をするからである。

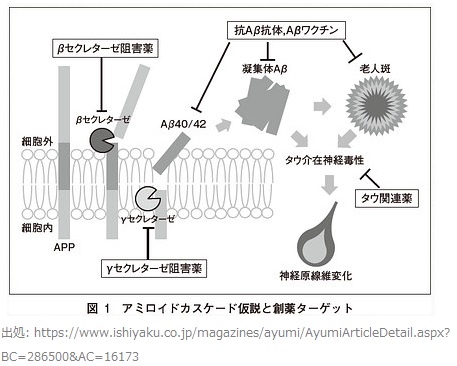

(こちら↑のイラストは参考まで。)

つまり、セクレターゼと呼ばれる酵素によって、アミロイドβなどに断片化される・・・その「前」のもの、それがAPP(アミロイドβ前駆体タンパク質)。

ここまでに登場した「カタカナ」は・・・ニューロン(神経細胞)とシナプス、アミロイドβ前駆体タンパク質(APP)、そしてセクレターゼ。

では、セクレターゼとは何か?

セクレターゼとはアミロイドβ前駆体タンパク質(APP)を分解する”ハサミ”のようなもの。この酵素にはβセクレターゼ、γセクレターゼ、αセクレターゼといった種類がいくつかある。

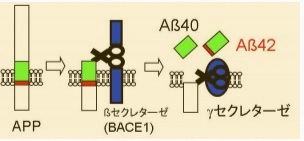

こちら↓のイラストが印象的に掴みやすいと思います。

アミロイドβのできる過程

前駆体タンパク質(APP)から、βセクレターゼとγセクレターゼという酵素によって分解されアミロイドβが生じる。

© Takeshi Iwatsubo.

イラストにあるように、ハサミ役のセクレターゼによりアミロイドβ前駆体タンパク質(APP)がそれぞれの箇所で切り離され、

イラストにあるように、ハサミ役のセクレターゼによりアミロイドβ前駆体タンパク質(APP)がそれぞれの箇所で切り離され、

断片すなわちAβ(=Aβはアミロイドβの略)が神経細胞外に切り出されています。

下側の白い断片が細胞内に放出され、上側の白い断片が細胞外に放出される。

それら両端が切り出された残り・真中の部分がアミロイドβ。

アミロイドβには幾つか種類があり、イラストにあるのはその内のアミロイドβ40とアミロイドβ42。これについては後ほど。

ここまでに登場した「カタカナ」は・・・ニューロン(神経細胞)とシナプス、アミロイドβ前駆体タンパク質(APP)、いくつかの種類があるハサミ役のセクレターゼという酵素。

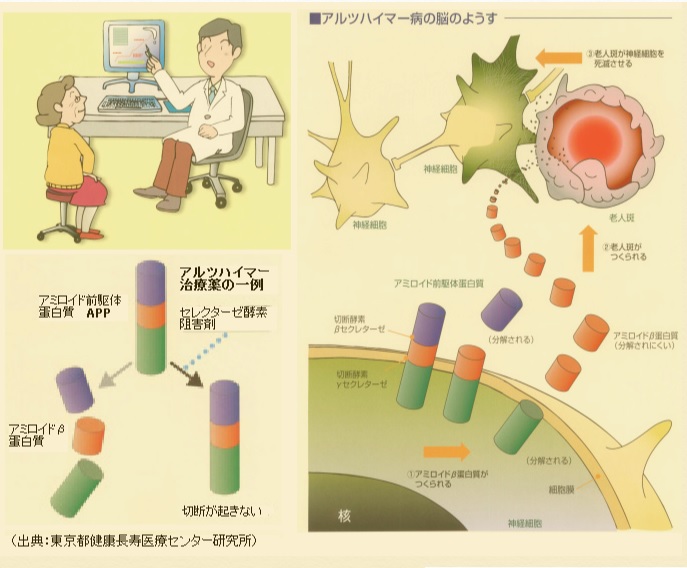

ここで、一般にアルツハイマー病の脳にあると言われる、

- 脳萎縮

- 老人斑

- 神経原線維変化

について振り返っておきます。

カタカナ攻撃はもとより、この手の漢字攻撃も困りものです・・・が。

脳萎縮、はそのまま脳の容積の萎縮・・・

老人斑は、(脳の灰白質における)アミロイドβの細胞外への沈着物。

神経原線維変化は、リン酸化されたタウタンパクが神経細胞内に蓄積したもの。

(リン酸化云々は無視しても本書を読むのに問題にはなりません。神経原線維変化=タウと呼ばれるタンパク質が細胞内で凝集してしまうこと、で十分?かと・・・)

(この↑イラストも参考まで)

以上の用語をベースに、本書の内容に入っていきます・・・

本書は7章から構成されていますが、この順番を踏襲せずに取り上げていきます。

- その④へつづく -